概要

日本は、2050年に65歳以上の人口が総人口の37.5%に達すると予測されています。これは世界の中でも最も高い割合であり、高齢化社会の進行が顕著に表れています。過去数十年にわたり、日本は少子化と高齢化が進行し、特に団塊の世代の高齢化が大きな影響を与えました。これに伴い、労働力人口の減少や社会保障費の増大が課題となり、経済活動への影響が深刻化しています。また、日本の高齢化の特徴として、医療技術の進歩や生活水準の向上により、高齢者の健康寿命が延びている点が挙げられます。これにより、年齢を重ねても現役で働く高齢者が増加しています。しかし、依然として労働市場での高齢者の役割は限られており、社会全体での支援体制の強化が必要です。世界的に見ても、日本の高齢化の進行は他国に比べて早く、他の先進国でも高齢化が進んでいますが、日本はその中でも特に顕著な状況です。このような背景を踏まえ、持続可能な社会保障制度や労働市場改革が求められています。

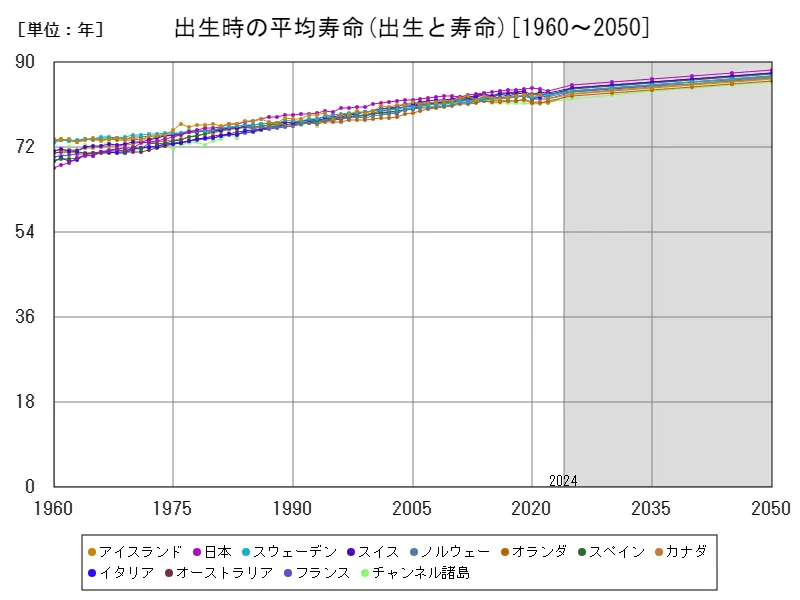

出生時の平均寿命

日本の65歳以上の人口割合は、1960年には約5%程度でしたが、急速に高齢化が進み、2050年には総人口の37.5%に達すると予測されています。これは世界で最も高い割合であり、日本の高齢化の進行速度と規模が他国に比べて極めて早かったことを示しています。特に、1970年代後半から少子化が顕著になり、団塊の世代が高齢化するにつれて、65歳以上の人口の割合が急増しました。現在、日本の65歳以上の人口比率はすでにピーク時の100%に達し、これからは減少していく見込みですが、その減少速度も遅く、依然として高い水準を維持する予想です。高齢化が進む中で、社会保障費の増加や労働力人口の減少が大きな課題となり、これに対応するための改革が求められています。また、日本は医療技術や生活環境の向上により、高齢者の健康寿命が延びており、働き続ける高齢者も増加しています。しかし、仕事環境や年金制度、医療の負担など、社会的な問題は今後さらに深刻化する可能性があります。したがって、持続可能な社会保障制度や高齢者の雇用促進が重要な課題となります。

全体の最大は日本の88.3年で、現在の値が最大

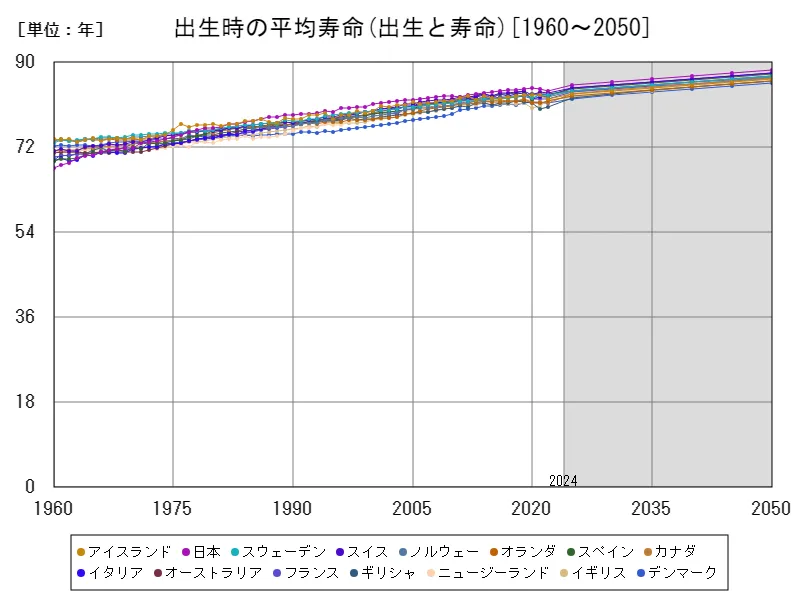

出生時の平均寿命(世界各国)

日本の65歳以上の人口比率は、1960年には約5%程度でしたが、その後急速に増加し、2050年には総人口の37.5%に達すると予測されています。これは、世界で最も高い割合であり、日本がいかに早く高齢化社会に突入したかを示しています。特に1970年代から少子化が進行し、団塊の世代が高齢化するにつれて、65歳以上の人口比率が急増しました。日本の高齢化の特徴的な傾向として、医療の進歩と生活水準の向上により、高齢者の健康寿命が延び、働く高齢者も増加している点が挙げられます。現在、高齢者の多くは定年後も健康で、社会参加を続けることができる状況にあります。しかし、その一方で、労働力人口の減少と社会保障費の増大が深刻な問題となり、これまでの経済構造を見直す必要性が高まっています。また、日本の高齢化は他国よりも進行が早く、特に団塊の世代の引退後にその影響が本格化しています。このため、年金制度や医療保険、介護制度など、社会保障制度の改革が急務となっています。

全体の最大は日本の88.3年で、平均は73.9年、合計は1.46万年

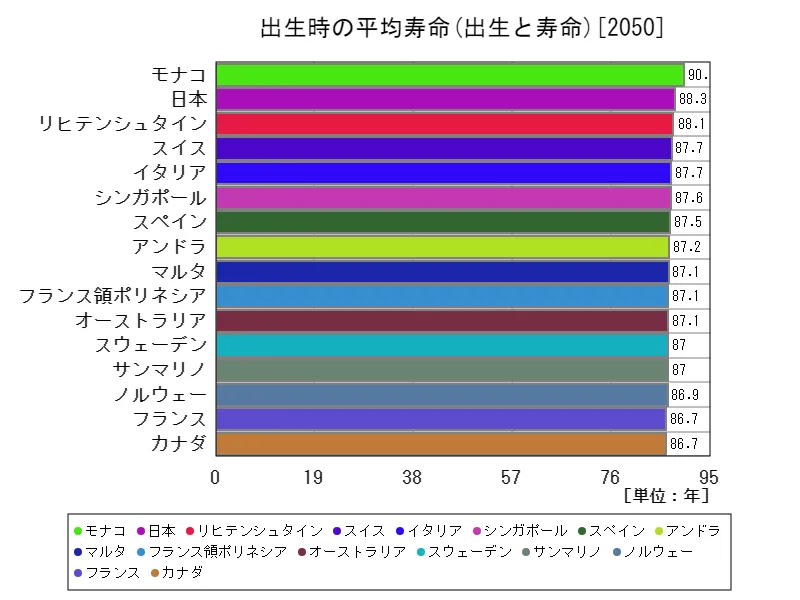

出生時の平均寿命(世界各国、最新年)

2050年における65歳以上の人口比率は、韓国が最も高く39%に達すると予測されています。これに対し、世界平均は17.2%、全体の合計は3,410%となり、地域ごとに大きな差があります。韓国の急速な高齢化は、急速な産業化と都市化に伴う少子化が背景にあり、特に1990年代以降の出生率の低下が影響しています。日本をはじめとするアジアの国々は、急速な高齢化社会に突入しており、特に韓国はその進行速度が早く、労働力人口の減少や社会保障制度への負担が増大しています。日本の高齢化率が世界で最も高い水準にあることに加え、韓国も近い将来に同様の課題に直面すると予測されます。一方で、欧米諸国でも高齢化が進行していますが、特に北欧や西欧では移民を受け入れる政策により、ある程度の人口増加を維持している国々もあります。しかし、韓国や日本などの東アジア地域では、移民の受け入れに対する抵抗が強く、出生率低下に対する対応が求められています。このような背景から、高齢化社会の進展は社会保障制度の見直し、労働市場の改革、医療・介護サービスの強化など、各国に共通する課題を浮き彫りにしています。

全体の最大はモナコの90.2年で、平均は77.9年、合計は1.46万年

コメント