概要

65歳以上の女性人口の比率は、高齢化社会の進展を示す重要な指標です。最新のデータによると、2050年には日本が40.4%で最大となる見込みです。これは、日本が最も高齢化が進んでいる国の一つであることを示しています。この傾向は、出生率の低下と平均寿命の延びが主な要因です。日本の高齢化は、戦後の高度経済成長期に比べて急速に進行しました。1970年代以降、出生率が低下し続け、これにより若年層が減少する一方で、医療の進歩や生活水準の向上が高齢者の長寿を支えています。このため、65歳以上の人口比率が増加しています。また、他の先進国でも高齢化が進行しており、日本はその先頭を走っていると言えます。例えば、ヨーロッパ諸国や韓国も高齢化が顕著ですが、日本ほどの比率には達していません。このような背景から、今後の社会保障や労働力の問題がさらに重要視されることになるでしょう。高齢化社会への対応策として、年金制度や医療制度の見直し、労働市場の改革が求められています。

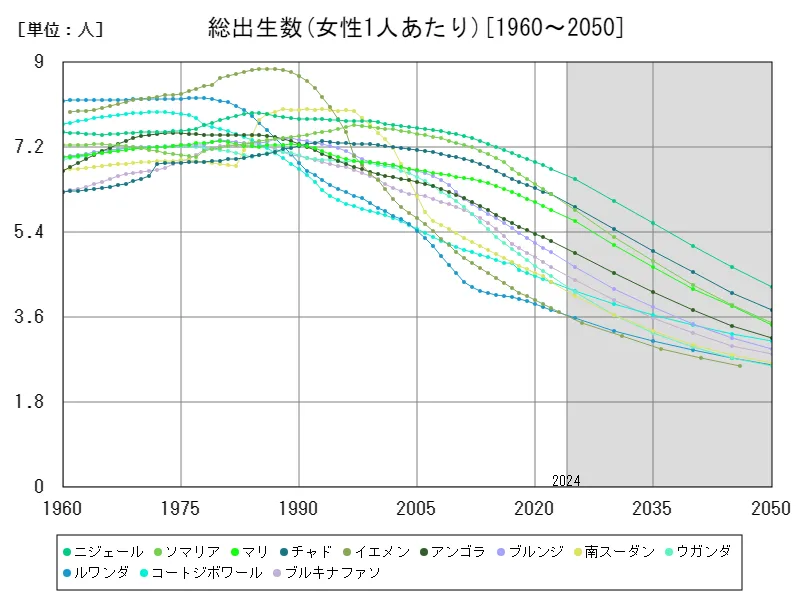

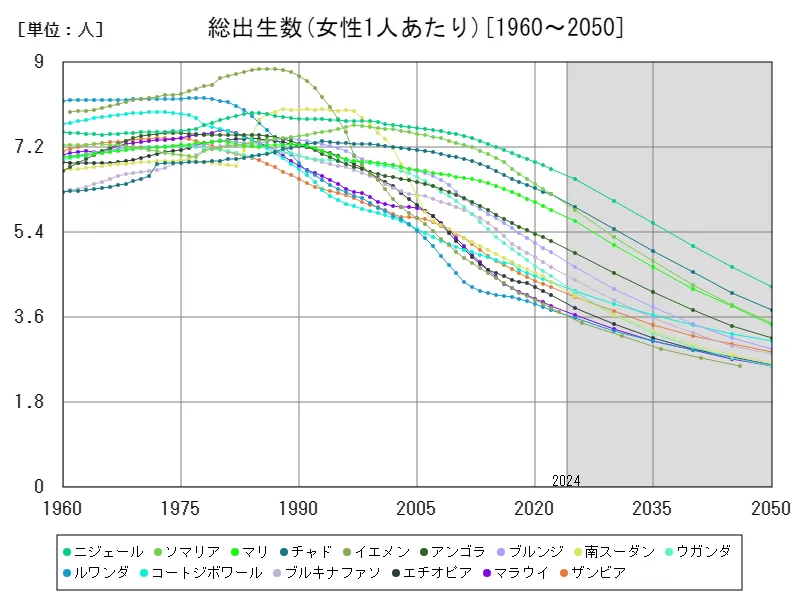

総出生数(女性1人あたり)

1960年から2050年にかけて、65歳以上の女性人口比率は顕著に増加しています。特に日本は2050年に40.4%という世界最大の比率を記録する見込みで、これは高齢化の極端な進行を示しています。1960年代には、日本の高齢者比率は比較的低かったものの、その後急激に上昇しました。出生率の低下と医療の進歩が主な要因です。日本の高齢化は、戦後の急速な経済成長とともに、出生率が低下し始めた1970年代から顕著になりました。平均寿命の延びと医療技術の向上が高齢者の長寿を支えており、これが高齢者比率の増加を助長しています。特に1990年代から2000年代にかけての高齢化の進行は急速で、社会的な対応が求められました。日本のケースは他国にも影響を与えており、韓国や中国なども同様の高齢化の兆候を見せていますが、日本ほどの急激な進行は見られません。これにより、社会保障制度や労働市場の改革が不可欠となり、今後の政策形成に大きな影響を与えるでしょう。日本の高齢化は、未来の世界経済や社会構造に対する重要な指標となっています。

全体の最大はイエメンの8.86人[1986年]で、現在の値はピーク時と比べ28.9%

総出生数(女性1人あたり)(世界各国)

1960年から2050年にかけて、65歳以上の女性人口比は顕著な増加を見せています。特に日本は、2050年に65歳以上の女性が総女性人口の40.4%を占めるという極端な高齢化が予測されています。このデータは、日本が高齢化社会の最前線に立っていることを示しています。1960年代には、日本の65歳以上の女性人口比率は比較的低かったものの、1970年代以降の出生率低下と医療技術の進歩が影響し、急激な高齢化が進行しました。日本の高齢化は、特に1990年代以降、急速に進行し、これは世界でも特異な例です。高齢者の長寿と低い出生率が組み合わさり、65歳以上の女性比率が増加しています。日本のピーク時の比率(100%)を基準にすると、現在の高齢化の進行度は非常に高い水準にあります。これにより、社会保障制度や医療費、労働市場の構造に対する大きな課題が浮き彫りになり、これからの政策の重要性が増しています。日本の高齢化は、他の先進国にとっても重要な参考事例となり、今後の世界経済や社会制度に影響を与えるでしょう。

全体の最大はイエメンの8.86人で、平均は5.28人、合計は1050人

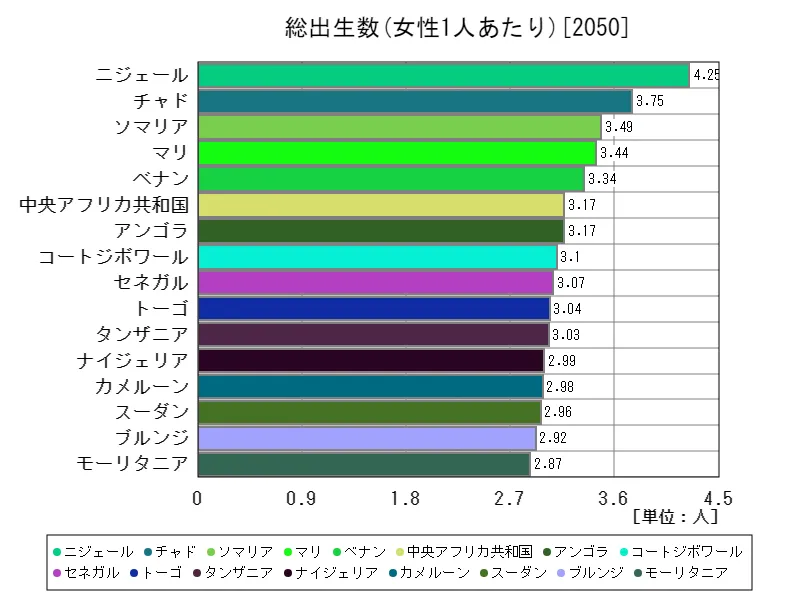

総出生数(女性1人あたり)(世界各国、最新年)

2050年のデータによると、65歳以上の女性人口比率は韓国で42.4%と最高値を記録し、全体の平均は18.8%です。これにより、韓国が世界で最も急速に高齢化が進行している国の一つであることが分かります。合計比率が3.71k%という数字は、各国での高齢化の影響を示すものであり、国際的な比較で高齢者人口の急増を強調しています。1960年からのトレンドとして、出生率の低下と平均寿命の延長が顕著です。特に韓国は、1960年代からの急速な経済成長と生活水準の向上により、医療の発展とともに高齢化が加速しました。出生率が大幅に低下する一方で、医療の進歩が高齢者の寿命を延ばしているため、65歳以上の女性人口比率が急上昇しています。日本やヨーロッパ諸国も高齢化が進んでいますが、韓国の高齢化スピードは特に急速です。この背景には、経済発展と社会的変化に伴うライフスタイルの変化が関与しています。今後の課題としては、社会保障制度や医療制度の改革、労働市場の対応が重要であり、これらの課題に対する国際的な協力と戦略的な政策が求められます。

全体の最大はニジェールの4.25人で、平均は2.01人、合計は378人

コメント